フレンチも、イタリアンも、スパニッシュも、ターキッシュも諸々食した上で、和食が一番美味しいと言っている人と、和食しか食べたことないのに和食が一番美味しいと言っている人では、訳が違いますからね。

今回は、まず、キリストが伝えたとされることとの共通点を見出し、かつ西洋哲学者の言っていることとの共通点に読めるところも洗い出します。

そこから、教えの根本を成す、「縁起」と「空」について解説させていただき、それらがどのように近代科学や学問と整合性を見事にとっているのかについて、簡単に書いてみたいと思います。

2400年ほども前にこうした近代科学も何もなかった時代に、こうしたことがわかっていた釈尊。本当にすごいと言わざるを得ないです。

「四諦」や「四法印」などの仏法の教えについての個別具体的な内容よりも、学問全体の中での仏教の位置付けや主張について理解すること、全体像の中での仏教のゲシュタルトを作ることをゴールにしたいと思います。

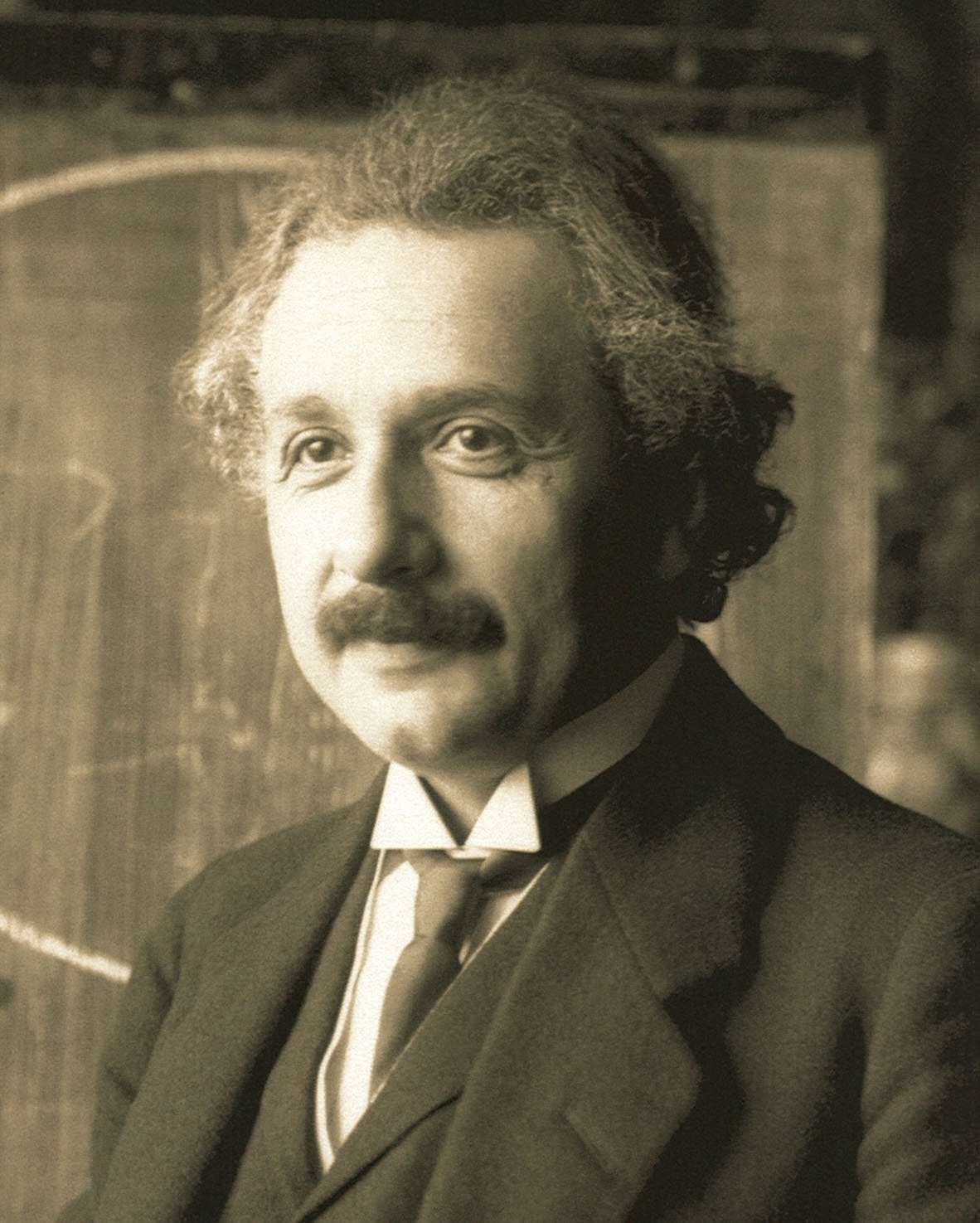

ちなみに、有名な科学者が面白い言葉を残しています。

この2人は、量子論に関して論争を続けた論客同士というのも面白いところです。

(アインシュタインは量子論の生みの親の一人であり、実質育てた人でもあります)。

—————————————

アルバート・アインシュタイン(1879 – 1955)

「現代科学に欠けているものを埋め合わせてくれるものがあるとすれば、それは仏教です」

ニールス・ボーア(1885 – 1962)

「原子物理学論との類似性を認識するためには、 われわれはブッダや老子といった思索家がかつて直面した 認識上の問題にたち帰り、 大いなる存在のドラマのなかで、観客でもあり演技者でもある我々の位置を調和あるものとするように努めねばならない。」

![]()

—————————————

<釈迦の悟った事と西洋の賢人の類似点と相違点>

釈迦はこう語っています。

「自分の悟ったところを、人々に話して聞かせることはむだである。自分の 悟った法は、あまりにも深く、あまりにも微妙であって、愛欲に盲いた人々のよく理解するところではない。説法することは、むだな努力であり、いや、聖なる法を、それにふさわしくない方法で取り扱うことにもなる。このまま沈黙をまもり、ただちに涅槃にはいるに如くはない」

つまり、その悟りは、伝えることはできないという立場だということです。

釈迦は「無記」とし、なかなか人に教えをすることを拒んだそうです。

史実では、「梵天勧請」と言って、梵天様(ブラフマン)が出てきて、釈迦に教えを広めるよう懇願します。

そして、重い腰を上げて、ベナレス郊外のサールナートで共に苦行をしていた者たちに教えをするのが「初転法輪」です。

(「初転法輪」の絵)

まさにこれは、イエスの言った「豚に真珠」を思い出します。

「聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に、真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直ってあなたがたを引き裂くでしょうから」と。

言ってわからない人に言っても無駄だ的な、いい感じのサイコパス感。

似てますよねw

また、変化球ですが、ラッセルの弟子であり、「論理哲学論考」を書いたウィトゲンシュタインのこの言葉も非常に感慨深いです。

「本書は哲学の諸問題を論じる。そして、私の信ずるところでは、そもそもそれらの問題が提起されねばならなかった理由は、実は私たちの言語の論理への誤解にあることを示す。この書の趣旨は、たとえば次の数語にまとめられよう。ーーーともあれ語られうるものは、明らかに語られうるものである。 そして、論じえぬことについては、沈黙しなければならないーーー」(ウィトゲンシュタイン「論理 哲学論考」)

ここで、ウィトゲンシュタインは、「語られうるもの」とは「自然科学」であるとし、それは言葉で語れるから、語っていいと。

しかしながら、「論じえぬこと」とは、「形而上学」つまり「哲学」であるとし、それは言葉にできないから語る意味がなく、だからこそ、黙れと論じます。

まあ、これは釈尊の「無記」と同じように読めるかもしれませんが、違います。

釈尊は、悟りは言葉には出来なく、言葉にできないことに価値があるから、言葉にすることをためらった。

ウィトゲンシュタインは、真理は言葉には出来なく、言葉に出来ないことには価値がないから、言葉にすることをためらった。

ということで、真逆の立場であることは押さえておいてください。

ウィトゲンシュタイン(1889 – 1951)

また、変化球ですが、古代ギリシャのヘラクレイトスは、「万物流転」といい、同じ川には二度と入れないと主張しています。このあたり、「諸行無常」と近い感じがしますね。

しかしながら、同時に変化しないものもあるという主張もしています。ちなみに、それは「火」であると主張していたようです。

ヘラクレイトス(紀元前540年頃 – 紀元前480年頃)

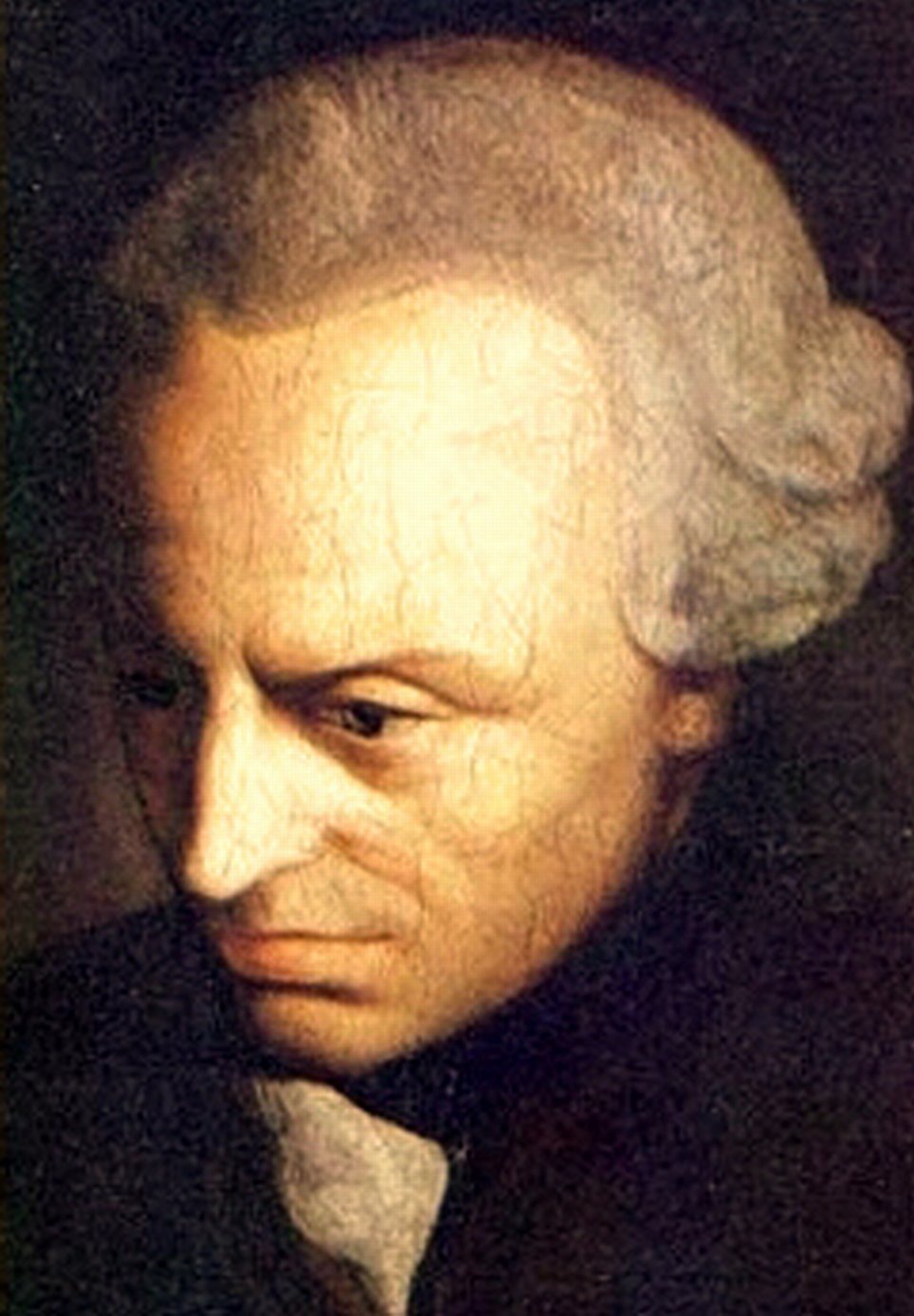

また、カントも「モノ自体」は見ることが出来ないと主張します。

これは、人間の認識様式は(動物、何者もですが)、モノ自体を認識する過程で、その認識様式に引き寄せてみるから、モノ自体をみることはできないと。

なんとなくこの辺りも「空」の感覚と似ている感触を感じるのです。

カント( 1724 – 1804)

しかし、ここでカントは、この認識は「時間と空間」という「アプリオリ」的にある枠組みの中で起きていると主張し、何かしらの先見的な絶対性を解くわけです。

後に見るように、釈尊も「空」を大成したといわれる龍樹(ナーガルジュナ)も、徹底的に物事の否定をすることで、空を完成させます。

ちなみに、「方法的懐疑」で有名なデカルトは、目の前にあるもの全てを疑っても、それを疑っている我の存在は絶対的真理であると言い、それを「我思う、故に我あり」と残しています(Cogito Ergo Sum)(I think, therefore, I am)。この辺り、突き抜けられなかったなあと思うのですが、ヒュームはそれをも疑うという徹底的な懐疑論を打ち立てます(それに、カントが感銘を受けているあたりも面白いです)。

デカルト(1596 – 1650)

全体の心象風景としては、表現としては、似ているところがあるのですが、西洋の賢者は、何かしら、後ろに絶対的なものを置くパラダイムからは抜け出ることが出来なかったような感じがしますね。

<縁起と空>

では、仏道の教えの根幹である、「縁起」と「空」について、簡単に書いてみたいと思います。

「縁起」とは、英語では、”Interdependent origination”といい、全ての物事は、お互いの関係性の中に生起する者であるということです。

よって、その関係性がない場合、その物事の発生はないとするならば、その物事の実在性は否定されるということ。

例えば、親は子がいて親となれる。

ならば、子がいないならば親でないことになり、親という在り方はの絶対性は否定されるということです。

全ては、縁によって生じるというか、縁によってしか生じないということですね。

絶対的な東、絶対的な左って存在しないのと同じです。

「空」とは、こう経典に出てきます。

「いかなるものも恒久不変かつ独立した実相を書く」と。

全てのものは、移りゆくものであり、それがそれ単体でそうであるということはなく、必ず関係性の中にそれがあるということなので、その物事の存在の絶対性はないのだということです。

また、「存在論的」な説明をするならば、空というのは限りなく情報量が軽く抽象度の最も高い概念です。

「有」と「無」の包摂概念と申しましょうか。

普通にみたら、「有」と「無」は反対のことを言っているように見えます。

しかし、こう考えてみてはどうでしょう?

コップの中に水がなみなみと入っていたら、もう入ることができない。

だけど、コップの中が空っぽ(無)だということは、そこにはなんでも入れていいというポテンシャルエネルギーが最大に存在する(有)。

よって、「有」と「無」は同値であり、それを「空」として表している。

「空」とは非常にダイナミックな感覚であり、可能性やエネルギーに溢れた状況なのです。

しかし、ご存知のように、もちろんこれは言葉で表している以上、もうその時点で違います。

なぜなら、「空」とは言語表現の抽象度を超えたところにあるため、言語表現をしてしまうともうそれでなくなってしまうのです。

釈尊が「無記」と言ったり、禅で「不立文字」としてこれを表しているのもよくわかります。

また、

「空」を大成した

ナーガールジュナ(龍樹)は、その主著である

「中論」において、こう記しています。

龍樹(2世紀ごろ)

「(宇宙においては)何ものも消滅することなく(不滅)、何ものもあらたに生じることなく(不生)、 何ものも終末あることなく(不断)、なにものも常恒であることなく(不常)、何ものもそれ自身と 同一であることなく(不一義)、何ものもそれ自身において分かたれた別のものであることもなく(不異義)、何ものも[われらに向かって]来ることもなく(不来)、[われらから]去ることもない(不出)、戯論(形而上学的論議)の消滅というめでたい縁起のことわりを説きたもうた仏を、もろもろの説法者のうちでの最も勝れた人として敬礼する」

つまり、「空」は、否定辞でしか表せないということなのです。

言語表現してしまったもの(ここでいう「戯論」(けろん)です)の消滅はめでたいとまで書いています(そこまで言わんでええやんって正直思いますがwww)。

真理は言葉では表せないのですね。概念化した瞬間に相対化されてしまう。

つまり、物事の存在の絶対性、実在性を真っ向から否定し、そこに真理を説いたのが、釈尊なのです。

このことは、近代科学や近代の学問でも、同じようなことが言われており、何週間かに渡ってご紹介していきたいと思います。

<仏教を新約聖書から紐解く>

近代学問では無いですが、聖書学という意味でのキリスト教からも似たところを導くことができます。

新約聖書にある、パウロが書いたとされる「コリント人への第一の手紙」からみてみましょう。

パウロ(5 – 65?)

———————————

「コリント人への第一の手紙」13章1節~13章3節

「たといわたしが、人々の言葉や御使たちの言葉を語っても、もし愛がなければ、わたしは、やかましい鐘や騒がしい鐃鉢と同じである。

たといまた、わたしに預言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また、山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ、わたしは無に等しい。

たといまた、わたしが自分の全財産を人に施しても、また、自分のからだを焼かれるために渡しても、もし愛がなければ、いっさいは無益である」

———————————

ここで言っているのは、愛がなければ、「わたしは無に等しい」「愛がなければ、一切は無益である」というところ。

愛がなければ、何も意味がないというようなニュアンスでしょうか。

ここに愛がないならば、全ては無であるという縁起的ニュアンスを読み取ることができます。

また、「ヨハネの第一の手紙」でも、

———————————

「ヨハネの第一の手紙」4章12節

「神を見た者は、まだひとりもいない。もしわたしたちが互に愛し合うなら、神はわたしたちのうちにいまし、神の愛がわたしたちのうちに全うされるのである。」

———————————

「愛し合うなら、神はわたしたちのうちにいまし」と。

これ完全に条件節なのわかりますでしょうか?

ひっくり返すと、愛し合わないなら、神はいないと言っているのです。

つまり、またここでは飛躍かもしれませんが、縁起が神であり、それを愛と呼んでいるのです。

ここも「縁起」の香りが香しく漂ってきます。

さあ、また場所を変えてみましょう。

また、物理学でいうところの「不確定性原理」がその空について表しているということもさることながら、数学のパラダイムだと、やはり、クルト・ゲーデルを抜かすことはできないでしょう。

ゲーデル(1906 – 1978)

ここでのキーワードは「完全性」。

この「完全性」の否定ができれば、これは神の不在証明にも似たところに行き着くことになり、空とのニュアンスが非常に近くなります。

絶対性の否定はすでに学問では既知の事実です。

1931年に論文発表されたクルト・ゲーデルによる通称「不完全性定理」。

正式な論文名は、「プリンキアマティマティカ(PM)および関連体系における形式的に決定不能な命題について」と言うもの。

不完全性定理は以下のようなものです。

1)第1不完全性定理

「ある矛盾の無い理論体系の中に、肯定も否定もできない証明不可能な命題が、必ず存在する」

2)第2不完全性定理

「ある理論体系に矛盾が無いとしても、その理論体系は自分自身に矛盾が無いことを、その理論体系の中で証明できない」

例えば、有名なクレタ人のパラドックスと言うものがあります。

「私は嘘つきである」

この命題は、真であるとも偽であるとも言えない自己言及パラドックスを含んでいます。

もし、「私は嘘つきである」と言っている人が本当に嘘つきだったら、この人は正直者ですよね。

でも、正直者が嘘つきだと言ってるんだから、この人は嘘つきなんです。

また、嘘つきが嘘つきと言ってるんだから、それは嘘になり、この人は正直者になってしまう。

同様に、その人が嘘つきだと言ってるんだから、この人は嘘つきなんです。

と言う風にぐるぐる、真と偽を行き来してしまう「決定不能命題」が生まれてしまうのです。

1)第1不完全性原理で、「ある矛盾の無い理論体系の中に、肯定も否定もできない証明不可能な命題が、必ず存在する」

と書いてあるのは、要はそう言うことで、矛盾のない理論体系とは完全なものを指し、しかし、その中にも証明不可能な命題が存在してしまう。

つまり、完全性の否定なのです。

また、例えば、ある閉じた系の中で、

A=B

と言うことが正しいと証明されたとしましょう。

だけど、それはその閉じた系(上記の第二不完全性定理でいうなたある理論体系)の中で、証明されても、系を広げてもそれが正しいことが証明されないと絶対正しいとは言えない。

例えば、(物理次元ではないですが)1次元でA=Bが正しいと言うことがわかっても、それが絶対正しいと言うならば、2次元でもそれが正しくないと絶対正しいとは言えない。

そして、2次元でA=Bが正しいと言うことがわかっても、それが絶対正しいと言うならば、3次元でもそれが正しくないと絶対正しいとは言えない。

そして、3次元でA=Bが正しいと言うことがわかっても、それが絶対正しいと言うならば、4次元でもそれが正しくないと絶対正しいとは言えない。

。。。続けようと思えば永遠に続く。

そして、自然数は無限にあるから、無限に証明を続けないと、そのA=Bの正しさの絶対性は証明できない。

無限に証明をすることは不可能なので、よって、A=Bが絶対に正しいと言うことは言えない。

よって、完全性は否定される。

これが2)第2不完全性原理の「ある理論体系に矛盾が無いとしても、その理論体系は自分自身に矛盾が無いことを、その理論体系の中で証明できない」と言うことの手触りです。

完全性が否定されたと言うことは、そこに絶対的なものがないということになります。

これでもうあなたは「絶対できない」と言うことが言えなくなりましたよ。

クルト・ゲーデルはこれを1930年に発見した、釈迦は紀元前4世紀ごろ。